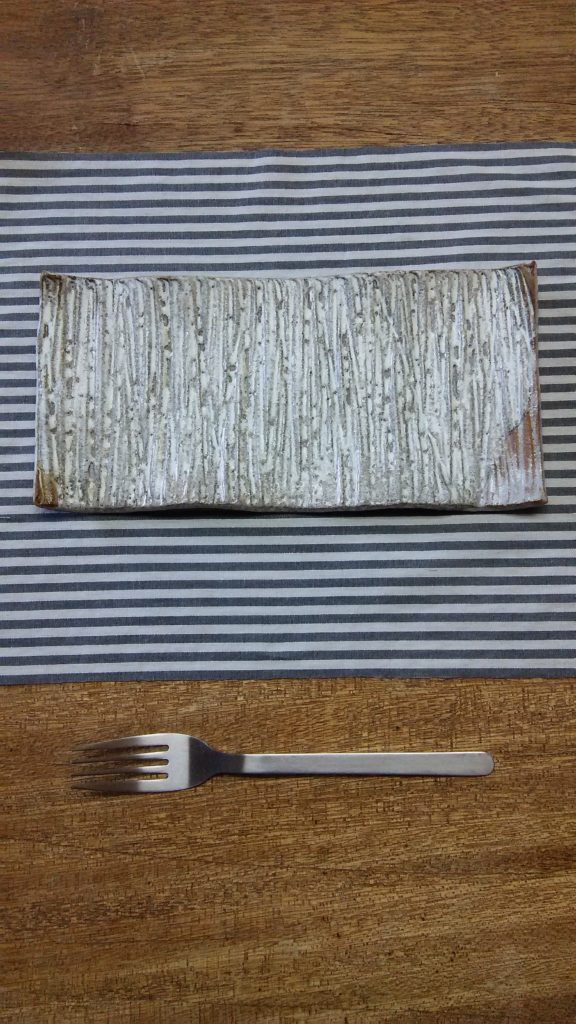

豚肉のソテー

器を作ってみませんか

「はっと気がついて目が覚めた、やばい誰もいない!」集合場所のソファーに腰掛け出発時間を待っていたら、うたた寝をしたらしい。「置いていかれたら大変だ日本に帰れない」大慌てで玄関に行ったが人影はない。でも出発の前には確かランチだったよなあ?と急いでレストランに駆け下りた。すると皆さんはすでにランチを食べ終わり「あれ、どうしたの!」という顔で私を見ている。「何で起こしてくれなかったのよう」という叱責の念!でも遅れてランチを食べるにも満席で自分の座る場所がない。立ってこちらを見ているイタリア人風のウエイターに声をかけるも言葉が通じない。「いったいここはどこなんだ!」と思ったところで目が覚めた。

「なあんだ、夢か!」昨夜寝るときに消し忘れたケーブルテレビが英語放送になっていて、潜在意識の中に入り込んできたらしい・・・?でもこの様な事が本当に起きる事もあるのだ。40年も前イタリアのミラノで、何人かと研修旅行で来ていた知り合いの山本さんを、空港まで送りに行った時のこと。彼がチェックインカウンターに並ぶと、「あれ、パスポートがない」と急に言い出し血相を変えて捜し始めたが、何処を捜しても見当たらない。「そうか、ホテルを出る前に確認したまま、テーブルの上に置いてきたらしい」と言い出した。「えー!」連れの皆さんも騒然としたが、ツアーなのでその飛行機に乗れなければ個人で帰る飛行機代は自腹だ。でもまだ2時間ある。一か八か取りに戻るしかない。

急いで山本さんと空港の出口でタクシーに飛び乗り、運転手に事情を説明して出来る限りスピードで、ホテルまで戻った。いそいでフロントでキーを借り部屋に入ると、まだパスポートがテーブルの上に残っていた。「あったよ!」でもこれで終わりじゃない。直ぐに階段を駆け下り待たせていたタクシーに再度飛び乗ると、また一目散に空港に向かった。そしてどうにか40分前に空港に到着したのだ。山本さんは終始顔面蒼白で登場手続きが済むと、やっと安堵の顔で礼を言い私に手を振りながら出国ロビーへと消えていった。ごじつ日本に帰って展示会で彼にバッタリ合うと、「あの時は本当に助かったよ」と再度礼を言われた。

今日は夢の中のランチだが。確か写真のような皿に赤いニンジン、緑のサヤインゲン、それに牛肉のソテーだったような気がした。

(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎・冨岡伸一)

むかし船橋海岸近くには、演芸ホール、プール、温泉、遊覧飛行場、宿泊施設などが完備した今でいう複合リゾート施設の「船橋ヘルスセンター」があった。ここのプールには夏になるとよく通ったが、高校生のとき経営難で突然封鎖された。するとこの跡地は時代に先駆けてすでに欧米では人気のあった、サーキット場に建てかえられた。ただこの船橋サーキットの敷地は狭くコースの距離が一周がたった3キロくらいしかない。それでも休日には自動車レースが開かれて、車の好きの私はよく見に出かけた。爆音を響かせて失踪するレースカーを見ていると胸がわくわく、それは日本の経済成長とモータリゼーションの本格的な幕開けを、感じさせる実感がビリビリ伝わってきた。

「また、イギリス車のミニクーパーに負けたか!」でもニッサンブルーバード、トヨタコロナなどの国産車はまだ性能が悪く、あの小さいミニクーパーに全く勝てなかった。日本車はサスペンションが甘く、ヘアピンカーブが上手く回れない。そのころ自動車の対米輸出も模索していたが、アメリカの高速道路ではすぐに故障した。今では考えられないが、しょせん日本車など安かろう悪かろうのイメージしかなかった。でもホンダが自動車生産を開始しS600などスポーツカーを作り始めると、モータリゼーションを盛り上げるために、本田社長が鈴鹿に本格的なサーキット場を開発する。するとメインサーキットは鈴鹿に移り、船橋は2年で閉鎖されることになる。

このとき市川市国府台の奥にある式場病院の息子壮吉さんが、鈴鹿サーキットで開かれた第一回日本グランプリで、ニッサンGTRとデッドヒートの末、ポルシェカレラのレース車に乗り優勝した。「本当かよ!」暫くするとこの病院の近くに住む友達が、壮吉さんのおじさんの知り合いで、なんとあこがれのポルシェ・カレラを見せてもらえる約束を、取り付けてきたのだ。さっそく次の日曜日に病院に数人で駆けつけた。そのおじさんの案内で広い院内の坂道を少し登ると白い車庫がポツリとあった。そして車庫の扉を開けると、「ありましたよ!あのペッタンコな白いポルシェ・カレラが」そしてカレラのエンジンをかけ、おじさんが車庫から車を引き出してきた。「すげー!」あたりに轟音が響き、もう声も聞こえない。

当時男の子は皆レーサーに憧れていた。船橋サーキット跡地は今(ららぽーと)になっている。車に対する価値観も変わり、電気自動車は音も静かで逆に危険だという。時の流れは早い、春に植えた実生の山椒がもう色づいた。

(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎・冨岡伸一)

先日セブンイレブンのチキンカツサンドを食べていると、もう43年ほど前になるあることを思い出した。当時はまだ日本ではスーパーマーケットが全盛の頃で、コンビニなどまだない。たまたま雑誌「商業会」のセミナーに参加した私は、その時一人の講師の先生と知り合いになる。そして後日、その先生の企画するセブンイレブンなど、アメリカの商業施設を視察するツアーに参加することになった・・・。羽田から飛行機に乗りロスアンゼルス空港に午後3時頃に着くと、当日は時差の関係でホテルに直行し休息をとるスケジュールだった。でも若かった私は夕食にはまだ早いので、何でも見てやろうと近くのダウンタウンへと一人で散策に出かけたのだ。

そしてその帰り道「ちょっと一緒に歩いて!」突然白人のおばさんが、私の所へ駆け寄ってきてぴたりと寄り添う。「ど、どうしたんだ?」あっけにとられていると背の高い黒人2人が後ろからつけて来る。見ると顔つきはまだ子供で中学生位だろうか?なのに恐ろしく背が高い!でもちょうどその頃ブルースリーの映画が全盛期で、東洋人は小さくても空手が強いというイメージがあった。彼らを睨み返し、無視して歩くとあきらめたのか立ち去っていった。ワンブロックほど一緒に歩くと、おばさんは後ろを振り向き安堵の溜息をついた。そして礼を言い離れて行ったが、「アメリカはやばい、危うくトラブルに巻き込まれるとこだった!」

翌日は大型モールを視察の後、いよいよ日本にも導入されると噂のあった、セブンイレブンの店舗をバスで訪れた。始めて見るアメリカのコンビニは精彩がなく、繁盛している様子も無かった。「こんな店、日本で流行るのか?」これが始めて見るコンビニの印象であった。そのさえなかったアメリカのセブンイレブンはその後、倒産寸前のところをイトーヨーカ堂に買収されその傘下となる。そしてコンビニは日本で独自の進化をとげ今日の隆盛をみた。セブンイレブンから始まった数社の激しいシェア争いはオニギリや惣菜など、お互いに切磋琢磨!日本全国津々浦々までコンビニは広まった。しかしこのコンビニもそろそろ飽和状態で売り上げも限界にきている。

物流の形態は常に変化し、アマゾンなどネットでの買い物も拡大中!そしていつかコンビニも衰退していくのか?

(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎・冨岡伸一)

先日、友だちと昼時に鮨屋に入ったら、ランチでアナゴ重1100円と書いてあった。ウナギは好物だが最近は値段が高く、時々しか食べる機会がない。「アナゴでもいいか!」と頼んでみたらこれが結構うまい。(ウナギと違って身も薄く柔らかいので食べやすい)それにウナギより脂が強くなくさっぱりしていて、年寄り向きだ。ウナギの不漁が続き資源保護のため禁漁になったら、ウナギの代役をするのは近大ナマズかこのアナゴだろうか?でも私が感動したアナゴはやはり千駄木にあるアナゴ寿司のレジェンド「乃池」である。なにしろここのアナゴ8貫は最高!一度食べたらやみつきになること間違いなしだ。最後の晩餐に選ぶとしたら3本指に入ると思う。

「そう言えば、アナゴの刺身ってあまり食べたことが無い!」ウナギと違いアナゴは海に棲むので、当然刺身で食べられるはずだが、なぜ一般的ではないのか?実はウナギやアナゴは血の中に血清毒を含んでいて、大量に摂取すると死ぬこともあるという。しかしよく血を洗い、一人前程度なら余り問題にすることもないそうである・・・。数年前姫路の料理屋でアナゴの刺身を食べたことがあった。身がシコシコ歯ごたえがあり、脂が乗って旨かった。でも通常江戸前寿司ではアナゴは白焼きで詰めを付けるか、煮アナゴのどちらかだ。

アナゴは東京湾のアナゴより瀬戸内海産の方が旨い気がする。もう30年近く前になるが、岡山県にある備前焼の窯元を尋ねた。帰り道タクシーの運転手さんに「どこか魚の旨い店ない」の問いかけに案内されたのが、日生(ヒナセ)という瀬戸内の小さな漁港前の鮨屋である。ここのアナゴも実に美味かった!一匹丸ごと頭つきで裂いて串に刺し焼いたあと、タレをつけて二度焼きしたようだが、江戸前にはない肉の厚みと深みのある味であった・・・。またここで出されたシャコも絶品!(東京湾でとれるシャコとは全く別物で泥臭くない)それに活きたシャコの色が薄緑でとてもきれい。瀬戸内は東京湾よりもプランクトンが豊富なのか、近海魚は相対的にどれも旨い。

あの日生のアナゴも死ぬまでにもう一度食べたいと思うが、遠方でなかなか行く機会が無い・・・。(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎・冨岡伸一)

戦後しばらくはまだ日本では車の生産も僅かで、自動車といえば進駐軍の払い下げたアメ車か、荷物運びに使うオート三輪車ぐらいしかなかった。道路はまだ殆ど舗装されておらず、雨が降るとぬかるんで車は泥だらけ!まだ荷馬車も現役で使われていて、道の所々には馬糞も落ちていた。本八幡駅前の狭かったロータリー広場のタクシー乗り場には自動車に混じって輪タク(自転車を改造して運転手の後ろに人力車の座席を取り付け白いホロを被せた)という奇妙な乗り物もタクシーに混じり何台かが客待ちをしていた。市川の街の旧市街は千葉街道以外どこも道が狭く、自動車よりこの輪タクの方が使い勝手が良かったかもしれない。

「おーう、良い匂いだね!」などと突然わが家の斜め前の空き地に止まった黒塗りの外車の後ろに回り、排気ガスの臭いを嗅いだ!(当時排気ガスの臭いはこれからの来たるべき、車社会を予見させる新しい時代の香りを感じた)すると中からおじさんと自分と同じ年くらいの男の子が、ドアを開け出てきた。実はこのおじさん今から考えるとヤクザの幹部で、子供達が遊び場にしていた千坪の旅館の跡地をめぐり所有権を争っていた。土地の入り口にはすでに仮小屋が建てられ、手下の若い衆の何人かが番をしていた。子供なので理由も分からず、中に入り窓越しに眺めていると、若い衆は車座に座り花札賭博に夢中。しかしひと月もすると土地の登記も解決したのか突然引き上げた。

「お前ら、車に乗りたいか?」そのおじさんの子と遊んでいると、小屋から出てきた幹部が声をかけてきた。「じゃあ、乗せてやるから後ろに乗れ!」友達何人かで始めて乗用車に乗りはしゃいでいると、車の着いた先はなんと江戸川堤の上だった。「よーし着いたぞ!」車から降りて久しぶりに見る川の流れや対岸などを眺めていると、「お前らこのバケツで川の水を汲んで来い!」突然おじさんに命令された。整備される以前の土手は急勾配で草が生え滑りやすい。土手を転がるように降りてバケツの水を運び上げると、おじさんはその水で丁寧に洗車をする。「車に乗せてやるからと、喜んでついてきたら水汲みの使役労働つきか!子供をダシに使いやっがって」と思ったが、何回か往復した。

その頃はまさかマイカー時代などが来るとは夢にも思わなかったが、これから何年かすると空を飛ぶ車も登場するとか・・・!

(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎・冨岡伸一)