ウナギ

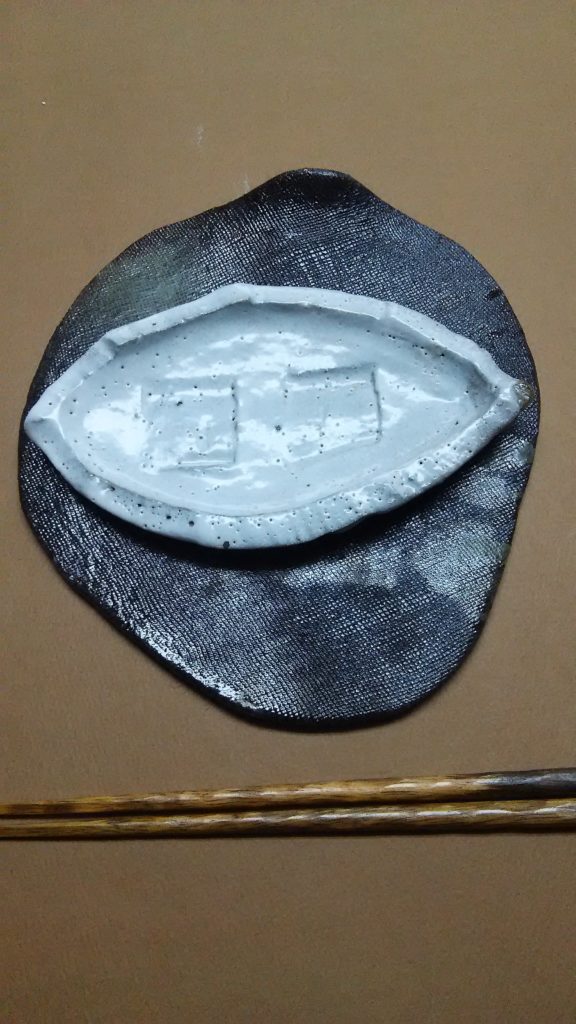

器を作ってみませんか

「おう!なんだあの魚」5センチほどの透明で細く長い魚が、海のほうから川の流れに逆らってクネクネ泳ぎ上流に向かう。「ウナギの稚魚か?」すくい取とろうと試みるが、持参した玉網では目が粗く通り抜ける。私が中学生の頃、まだほとんどが湿地だった市川の真間川河口で釣りをしていると、垂らした釣り糸の前後をウナギの稚魚が泳ぎ通った。当時真間川やその周辺の沼にはまだウナギがたくさん生息していた。東京湾岸が埋め立てられる以前で、いまの東西線原木駅の先は直ぐ遠浅の海で、周辺は高い葦が生い茂る泥沼地や蓮田だった。民家は遠く見える程度しかなく、人影などもほとんど無いかった!

よくこの周辺には釣りに来たが、飽きるとその沼地に分け入り誰が仕掛けたか分からぬ、地元ではポーポーと呼ばれていた竹の節をくり貫いた、ウナギの仕掛けを上げに行く。「どうせこんな沼、誰の所有者かも分からないし、俺達には関係ない」と勝手に判断し50センチ位の水底に沈められた、70センチ位の竹を三本に束ねた竹筒を両手の指で出口を塞ぎ水中から引き上げる。すると「入っているかも」の手の感触を感じ友だちが差し出す玉網の中に水ごとあける。「おーいたいた。いっぺんに2匹取れたぞ!」もう大はしゃぎである。当時こうして取ったウナギは、街のウナギ屋に持ち込むと一匹50円で引き取ってくれた。小遣いに困ると、たまに友だちとウナギバイトに出かけた。

今年の春先にはウナギの稚魚が全く不漁で、このままではウナギが高騰するかもというニュースが流れた。しかし非常に心配されたウナギ稚魚の捕獲も、その後一転豊漁となりウナギ好きにはひと安心である。先日テレビを見ていたら夜の暗い海辺で、懐中電灯を照らしウナギの稚魚を取る大勢の人々が放映されていた。一応役所の認可が必要だというのだが、目の細かい玉網で水面をすくうと数匹のウナギの稚魚が取れる。一匹いくらで売れるのか知らぬが、一晩で10万、20万の大金を稼ぐ人もいるとかで、今の時代も俺らがやったウナギバイトがまだ続いているのかと非常に驚いた。浜松を新幹線で通過すると浜名湖周辺にはウナギの養殖池が点在するが、ウナギの稚魚不足からほとんどの池は空で、むかしの活気のあった面影はない。

ウナギは蒲焼でなく白焼きもうまい!だがウナギ不足から閉店する店も多い。(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎・冨岡伸一)

そう言えば最近トコロテンを食べない!もう何十年も食べていない気がする。第一あれだけあちこちにあった甘味処が殆どなくなった!今は浅草の浅草寺や神社仏閣の周辺に、何軒か残っている程度ではないかと思う。昔は母親がアンミツが好きで、日本橋三越の近くのミツバチという名の甘味処にはよく立ち寄った。母親が三越への納品が終わっての帰り道、同じ職先の仲間のおばさんと甘味処で息抜きにダベッテ帰る。ミツバチという名の店だけあって、ここの黒蜜は旨かった。蜜のトロミかげんと芳醇な甘さとのバランスがとても調和がとれていたと思う。子供だった私は大人たちの話に入れず、ミツマメを食べながら世間話に母親が飽きるまでじっと待っていた。

「ええー、なんでこんなに酸っぱいもの喜んで食べるんだ!」むせて思わず吐き出しそうになる。「こんなの注文しなければ良かった」と後悔したがもう遅い。「だから言ったでしょう、子供にはむりだって」母親がいう。「やっぱ、いつものミツマメにしとけば良かった」と嘆くも二口ほど食べてあとは母親に渡す。大人の真似をしてトコロテンなど頼むからこうなるのか。完全に一食、損した気分だった。そのとき様子を見ていた店員のオバサンさんが「トコロテンに蜜をかけることも出来ますよ」と申し出てくれた。

そして後日「甘いトコロテンお待ちどうさま」どれどれこれなら良さそうだ。見るとトコロテンに黒蜜がたっぷりとかかっていていかにも旨そうだ。角切りのカンテンと違い、蕎麦のようにツルッとした喉ごしもグーだった。思わず母親の顔を見て笑顔になった。それからはいつもこの特別メニューを頼んでいたが、飽きてきたのでもう一度、「だいじょうぶかい?」の母親を制して酢のトコロテンに戻してみた。「なるほど、確かに酢のトコロテンもそれほど悪くないは」でもこのトコロテンよく考えれば実に不思議な食べ物だった。透明のガラスの容器に蕎麦のようなカンテンが酢醤油に浸かり、上には細切りの海苔がトッピング、あげくの果てに、黄色い辛子までついてくる。これをかき混ぜて食べるが、ダイエットメニュー以外では通常、考えられない組み合わせではないのか?

最近外国人が日本食を何でも食べるようになったが、さすがトコロテンは敷居が高いのではないかと思う。(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎・冨岡伸一)

そろそろお盆が近づいてきた。富岡家の菩提寺は東京文京区の向が丘にあるのでお盆は毎年7月に行う。お盆になると提灯を灯し仏壇の前にホウズキや野菜を備える。昔は茄子には割り箸で足をつけたりして、馬に見立てたりすることもあった・・・。これは明治生まれで下町に住んでいた父親に聞いた話だが、維新前後に江戸の町ではお盆になると、どの家でも仏壇にいろいろな野菜を備えたと言う。お盆が終わると備えた野菜が干からびて食べられなくなる。そのクズの野菜を誰かが回収して漬物にして販売したところ大そうな売れ行きで、仕入れが只なので一儲けをしたらしい。これが福神漬けの始まりだと話していたが、今の福神漬けの酒悦とは関係ないと思う。

福神漬けはなんと言ってもカレーライスに良くあう。実際にカレーライス以外では福神漬けを食べた記憶がほとんどない。福神漬けとカレーライスのコラボを最初に始めたのは大正時代で、日本郵船の欧州航路客船の一等客室にカレーと一緒に出されたのが始まりらしい。また今のカレーライスの日本風の食べ方は明治時代に、大日本帝国海軍の洋上での偏った栄養状態改善のために考えられたそうだ。いずれにしても新鮮な食材など提供できない船上での食事に、うってつけの組み合わせであったのであろう。

「この真ん中が割れてショウタンの様な形をした、ヘンテコリンな物はいったいなんだろう?」福神漬けを食べる時に、箸でつかんで繁々と眺めていたことがある。実はこれ調べて見たらナタ豆だという。「ナタ豆って食べられるのか?」ふだん食材としては全く馴染が無いので分からなかった。漢方でも使い健康には良いらしい。福神漬けは大根、茄子、うり、レンコン、カブ、しそ、ナタ豆の7種類の野菜から作られており、酒悦の創業者の住んでいた上野の七福神にあやかって、福神漬けと命名したようである。明治初期その創業者がミリンと醤油をベースにこの漬物を考案したというが、味付けには試行錯誤で10年の長い歳月を要したと言う。あの簡単そうな福神漬けにも奥深いストーリーがあったのか。

福神漬けはやはり乾物屋であつかう食品の一つで、身近であったが我が家では子供の頃に食べた記憶があまりない。

(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎・冨岡伸一)

先週の土曜日、市川市の南北を通る外環道が開通し、多くの車が新道を走るようになった。するといつも渋滞していた市川市の道路が、どの道も急にスムースに流れるようになり交通渋滞も突然消えた。さっそく私も昨日に外環道の一般道を運転してみたが、防音壁で囲われたの道は余りにも風景が他の道路とは異なり、とても同じ市内を走っているという実感がわかない。またこの道路の高速部分は半地下で、公害や騒音対策に備えた構造になっている。当初あれだけ公害問題で反対されたが、計画から半世紀も経つと車の性能や騒音も劇的に向上し、道路が出来上がる頃には、ハイブリッドや電気自動車も普及し初め、排気ガスによる健康被害も、ほとんど話題に上がらなくなっている。

「へー、こんなに小さなパイナップルってあるのか?まさか市川産じゃないよなあこれ」外環道の脇に新しく出来た市川道の駅に、私も立ち寄ってみた。すると横須賀の海軍カレーどころか、なんと沖縄西表島で栽培したというピーチパイナップルまで売っている。なんで沖縄産がここ市川の農産物を売る道の駅にあるのかと思ったが、珍しいのでソフトボール程の小さなパイナップルを千円で買い求めた。「こんな、ちっこいパイナップル食べるとこあるのかなあ?」と家に帰りさっそく包丁を入れてみたが、大きさの割には皮が薄く中身味ももまずまず、完熟していて甘みと酸味のバランスもよかった。夫婦二人ではこの大きさでちょうど良いのかもしれないと感じた。

「きのう俺、本物のパイナップル食べたええ。ものすごく旨かった」学校に行くと坊ちゃん育ちのK君が自慢げに話す。「まさかお前なんか、あるわけねえよなあ」と言わんばかりに「この野郎ー、俺だってあるよ」と言いたかったが、食べたことのあるのはパイナップルに似せた、そのころ人気のパイナップルジュースを固めた擬似食品のパイナップルアイスだけだ。当時パイナップルはバナナ以上にずっと貴重品で高い関税がかかり、とても庶民の口に簡単に入るものではなかった。三越の高級果物売り場の前を通ると、棚の上段のパイナップルを遠巻きに眺めていたが、およそ果物という実感がない。いつか自分も本物のパイナップルの輪切りを食べて見たいと思い続けたが、実現したのはバナナなども安くなり始めた中学生になった頃だと記憶する。

かつてパイナップルを食べたことが話題になった時代もあった。関税が下がるとパイナップルはどんどん安くなり、今では切るのもめんどくさいとあまり売れなてない。(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎・冨岡伸一)

「まいったな・・・!少し目を離している隙に、こんなにいっぱいカイガラムシが枝に付いている」毎年春先に綺麗な白い花が咲く工房のハナミズキが、今年は元気が無いと思ったらこの有様だ。「とりあえず手で取るか」作業を始めるも全部取るのは大変で、それに白く大きくなったカイガラムシを枝から放すと、真っ赤な血の様な液が出てくる。「気持ち悪りー!勘弁してくれよもう」と思いながら作業を続けたが、だんだん馬鹿らしくなってきた[いっそ、枝ごと切り落とすか?」ノコギリを持ち出し枝を切り始めたら、結局は丸坊主になってしまった。そしてこのハナミズキ、そのあと幹から新芽を出さずに枯れた。

「はい、並盛お待ち」目の前に牛丼が運ばれてきた。めったに入ることのない吉野家に入ってみた。久しぶりに食べる牛丼か?でも食べる前にどうせ無料だと紅生姜をたっぷりとトッピングした。牛丼には確かに紅生姜があう。でも紅生姜って昔はもっと真っ赤だったよなあ?急に子供の頃の乾物屋の映像が浮かんだ。そういえば当時の食品は不自然に赤い色のものが多かった。紅生姜の他に鱈子、筋子、鯨のベーコンの淵、デンブ、ウインナーそれに子供の食べる駄菓子なども、多くの食品が赤く着色されていた。赤い色は人の食欲を誘うのか?私にはそうとも思えないのだがと思っていた。

でもこの赤い色の食紅・・・。実はあの気持ちの悪い南米産のカイガラムシの真っ赤な液から、抽出されていることを知らない人が意外に多い。食紅には何種類かあって、石油から取るタールと紅花やカイガラムシだ!タールは有害物質が含まれているといい嫌われる。ではやはり合成着色料でない食紅の代表はカイガラムシか?それでは食品の原材料表記に天然着色料と書かずに正直に(カイガラムシ液添加)と書いてほしい。そうすれば多分、買わない人が続出すると思う。だいたい健康志向の強い現代、食品に無意味な着色など必要ない。牛丼屋の紅生姜は最近は真っ赤ではなくピンク色、だが無着色ではない。別に着色しない、鮨屋のガリの色でも良いのではないかと思う。

紅生姜が赤くなくなると呼び名もかえることになる。とりあえず金色生姜とでもよんだらどうだろう。(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎)