茶飲み話・新年のご挨拶

「みなさん、明けましておめでとう御座います。本年もよろしくお願いします」

いつも私の日常を映した世間話などにお付き合い頂き、真にありがとうございます。こうして歳を重ねていくと徐々に世の中に対する興味がうすれ、チャレンジ心も萎えていくのが常です。しかし現代では今までの老後生活になかった新しいライフスタイルが、テクノロジーの激変によって我々の前に出現しようとしています。これからの老後の過ごし方は、今までの人類が全く経験したことのない未曾有の領域で展開します。でもまだその概要は誰も明確に把握できてはいません。

それは医療から、ロボット工学、バーチャルリアリティと全ての領域へと拡大して、それらを上手く活用すれば衰えていく身体を補完、刷新し、より豊かなリタイア生活を過ごせる可能性があります。それに乗るか反るかは個々人の選択ですが、せっかく目の前におかれた美味そうなご馳走です。「据え膳喰わねば男の辱」とばかりに、何でも喰らうダボハゼになる好奇心も必要かと思うのです。

「猫も杓子もメタバース」今年のチマタのテーマはメタバースです。それだけ今後展開される仮想世界が、画期的であるということの明かしです。これはメタ超という単語とユニバース宇宙という言葉の合成語、すなわち超宇宙という意味の仮想現実のことです。眼鏡をかけて仮想空間に侵入して行くと、そこにはリアルでない別の世界が待っている。たとえば自身のアバター(化身)が仮想世界に誕生したショッピングモールなどを巡り、気に入った商品が見つかるとする。そこで購入ボタンなどをポッチとタップ!すると後日本物が自宅に届くなど・・・。

今までのネット販売との違いは写真でなく3Dなので、手に取り中を開いてより細かくチェックすることが出来るようで利便性が増す。グッチなどのビックブランドではすでにこの実験を開始しており、仮想空間でのショップ展開などを計画中という。こうなると実店舗の多くはますます不要となり、ライフスタイルそのものも大きく変わっていくと思う。

ということで今年も昭和の思い出、近況報告、未来へのアプローチや戸惑いなど、リタイア世代の視点で面白おかしく発信していきたいと思いますので、ご購読よろしくお願いします。これからの時代、特に重要なのは自由時間の上手な活用です。現役世代と違って我々には多くの時間があります。このたっぷりな時間を未来に対応する勉強時間に当てれば、物覚えの悪さを克服し現役世代より多くを学ぶことが出来ます。頭を柔軟に先を見据えて元気でいきましょう・・・。(グッドラック!コメントなど書いていただくと嬉しいです。勝田陶人舎・冨岡伸一)

笑点

茶飲み話・笑点

日本テレビの番組ではもう60年前から放映されている「笑点」がある。最近ほとんどテレビを見なくなった私も、日曜夕方放送のこの番組だけは欠かさずに視聴している。別に落語ファンではないが、同世代の落語家達が解答する懐かしい昭和の小ネタで笑い、長らく晩酌の友として楽しんできた。中でも笑点メンバーの林家木久翁などは、すでに50年も在籍しており、私たち視聴者と共にそのまま歳を重ね続けている。

「なんでアテントなんだよう!せっかくの晩酌のタイミングに、この宣伝はないないよなあ」と癇にさわる。笑点で唯一の欠点は放映中に流されるコマーシャルにある。どうせ年寄りしか見ていないのでスポンサーの意図は分かるが、お線香、墓の売り出しなど、見ていて暗くなる宣伝が続くのだ。特に元スマップの草薙くんが伝授する、紙オムツのシーンなどを見せられると、他局に変えようとチャンネルに手が伸びる。

フジテレビが大規模リストラ実施!というニュースが先日紙面に載った。華やかで高給取りのイメージを保ったテレビ局のスタッフも、最近の急激なテレビ離れで、給料減額と人員削減の対象になったようだ。いまテレビなどは「笑点好きシルバー世代」しか注目していない。すでに若い人はテレビを見限って、ネットに移行している。

つい最近まで学卒の花形であった女子アナも人気が陰り、女子アナになって有名人と結婚する!という王道も崩れつつある。私の若い頃は新卒女子のあこがれはスチュワーデスであった。まだ飛行機に乗ることが一般的でなかった頃に、紺の制服に赤と白の柄スカーフを首に巻き、JALの帽子をかぶった姿は眩しく輝いていた。でもしばらくしてスチュワーデスがキャビンアテンダントと呼び名が変わると、そのステータスは女子アナへと移行していった。

ところで「これ、おフランスざーますわ」とバックやスカーフを自慢した山の手気取りのオバサン達も、今は思い出の中に留まる。ユニクロとダイソーではミエの張りがいもない。ファッションはディオールにサンローラン、スカーフはエルメス、映画はブリジット・バルドーに、アラン・ドロンとあの頃フランスは良かった・・・。そんな古ネタを笑点メンバーの三遊亭小遊三が笑いに変える「昭和は遠くなりにけり」。(昭和を引きずる番組・笑点。勝田陶人舎・冨岡伸一)

トレンドⅡ

茶飲み話・トレンドⅡ

私は若いころから流行には敏感で、常にトレンドを意識して生きてきたと思う。小学生の頃にローラースケートが流行ると、最初は姉と一緒に電車に乗って後楽園のスケート場に通い、五年生からは友達を誘った。中学ではアイススケートとスキーに興味を持ち、長野の菅平スキー場にも何度か出かけてスキー学校にも入った思いでもある。高校生になる興味は車とファッションに移る。自宅にスバルがあったので16歳の時には車を乗り、同時にアイビールックが流行ると真っ先に飛びついた。

それから大学生になると当時流行った学生運動でデモに参加し、飽きると船に乗りアメリカにも出かけた。勤め始めてからはパリで日本人デザイナー高田健三の活躍が伝わると、お堅い原油輸送会社を3ヶ月で退社し、全くの思いつきで婦人靴のデザイナーに転進した。このように常に流行には敏感であったが、ポリシーと一貫性などはまるでない。ようは魚も生き方も鮮度が重要と考えていたのである。

「これからは情報化社会になるのか?」たぶんそれは1980年だったと思う。当時仕事がらファッション情報の収集には本屋通いが欠かせない。そこで新刊本などは常にチェックするが、その時一冊の書籍が目に留まった。「第3の波」アルビン・トフラーである。この本は私にとって衝撃的内容だった。人類は農業革命、産業革命そして今後、第3の波である情報革命の時代が来ると明記されていた。

その頃はまだパソコンの普及もなくスマホなどは夢物語である。しかしそれから40年経過すると、ソーシャル・ネット・ワークで世の中は網羅され、まさに情報化革命の真っ只中で生活するようになった。でもさらに時代はドンドン変わっていき、次はバーチャル・リアリティーの世界が拡大する。あと数年もすると人々は現実世界の他に、新たに作られる仮想社会で時間を過ごすようになる。

「私も気がついてみると、世の中にずいぶん遅れてしまった」と先日尊敬する脳科学者の養老孟司さんがポツリと語った。「頭脳明晰な養老さんでも時代についていけないと感じるのか?」と正直驚きでもある。我々世代が生きてきた道は過去のどこかで枝分かれし、後ろを振り返っても既に若者達の姿は全く見えない。彼らは別ルートを選んで進んで行き、熟年層の我々は深い森の奥に取り残されたのだ。(このままここで野たれ死にたくないので、引き返して彼らの後を追ってみたい!勝田陶人舎・冨岡伸一)

茶箪笥

茶飲み話・茶箪笥

「今日も一日、何をして過ごそうか?」などいう言葉を定年退職後の男性から聞くことがある。通常サラリーマンだと人生の活動期に、会社という組織に拘束されている。そのためにいつか会社を退職したら、自由を手に入れるぞ!と時間に制約されない自分を渇望するわけだ。でも実際に定年を迎えると最初は自由を謳歌するが、暫くすると変わり映えのしない日常に退屈するようになる。

すると何か名案はないかと本屋に出向き、「定年後の過ごし方」などという指南書をめくる。でも状況は人それぞれ千差万別なので、あまり自身の参考にはならないと気づく。そこで陶芸と同じように土いじりの好きな人達は、野菜作りなどを始めるケースもある。八千代市の工房周辺はまだ多くの田畑が広がる。そこで農家から畑を借り受け食糧難の昔を思い出して、自家菜園に取り組む高齢者も少なくない。

「伸ちゃん、茶箪笥(ちゃだんす)にサツマイモが入っているからね」の母親の声に、チェまたかと舌を打つ。戦後昭和30年頃までは日本はまだ食糧難で、小学校から帰るとオヤツにはよく芋を食わされた。当時我々が住む関東平野の赤土の台地では土地が痩せていて、そこでも丈夫に育つサツマイモがあちこちの畑で栽培されていた。今では殆んど食べることのなくなったサツマイモは、簡単に収穫できるので、個人の庭先にも植えられた。

茶箪笥と聞いて懐かしいと思う人は、団塊世代には多いかも?でも今では茶箪笥はあまり使われなくなり、この言葉を耳にすることはまれになった。昔の茶箪笥は食器棚と比べるとかなり小ぶりで、主な役目は茶器や菓子などを、蝿などから守る役目があった。何しろ当時トイレは水洗でなく、網戸もないので食べ物を放置するとすぐに蝿がたかる。

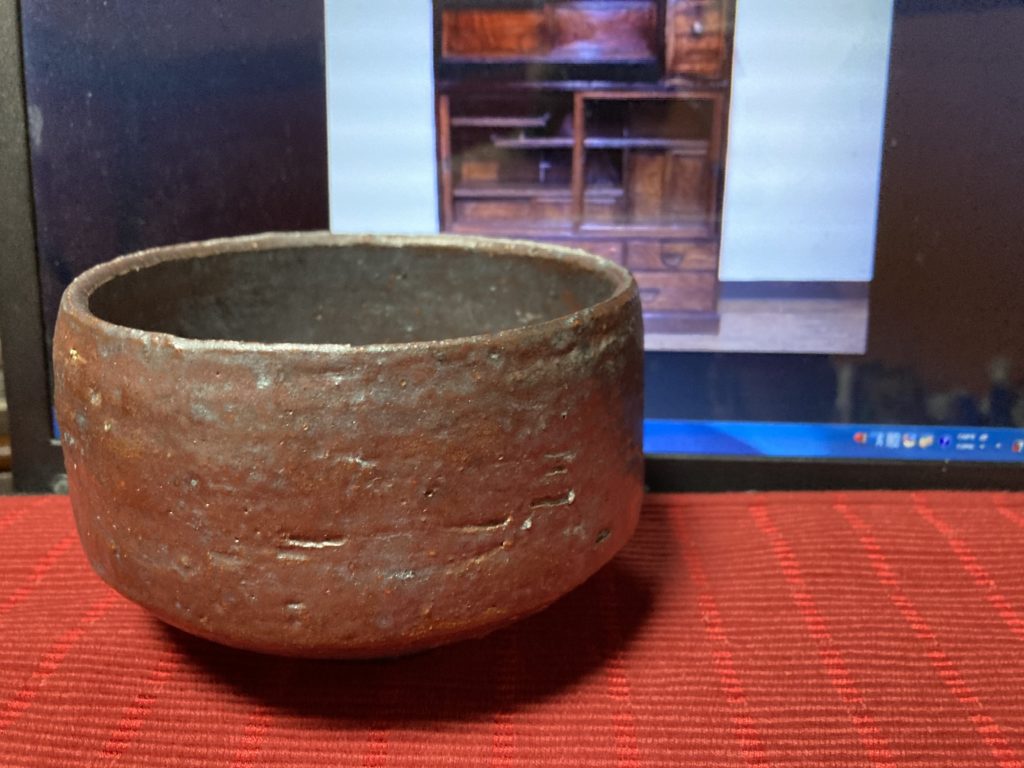

最近歳を重ね静かに茶などをいただくと、ふと昔の思い出が頭をよぎることがある。でも茶箪笥の時代と現代との圧倒的差異は世の中の進歩の早さである。それも年々加速度的にスピードを増す。情報は無数に飛び交い、社会システムは日進月歩ですぐに変わる。時代に乗らずに黙々と農作業や陶芸に打ち込むのも良いが、デジタルデバイスを駆使すれば、老後の生活も退屈することはなくなるのではないか。(202X年私は仮想空間の中に抹茶カフェをオープンします。その時はぜひ遊びに来てください。笑、笑。勝田陶人舎・冨岡伸一)

不動産

茶飲み話・不動産

「いま我々熟年世代が何も知らない間に、世の中とんでもない方向に進んでいる」。先日私もブログでフェースブックが仮想空間での交流を活発にするインフラを整備するために、メタという社名に変更したと書いた。ところが最近メタバースのプラットホームの一つであるゲーム会社サンドボックスが、その仮想空間での土地を売り出し、一週間で100億円もの取り引きが成立したことが大きな話題になった。すでに先を急ぐ人たちの間では、仮想空間上での土地の奪い合いが始まっているのだ。

そして何も知らない我々が後からノコノコその仮想空間に出向くと、すでにそこには地主がいて土地を使用すると、彼らに地代を払うことになる。近未来人々はいま生活している現実世界の他に、もう一つ仮想空間の中に生活基盤を持つ。例えばその仮想世界には現実と同じように都市が再現され、学校やオフィスも整備される。すると起床して朝食をすませると、仮想世界に入って行きそこで仕事をする人も出てくる。

ところで話は変わるが、先日アメリカでは毎年恒例の感謝祭の行事が行なわれた。でも感謝祭など日本人には七面鳥を食べる祭、ぐらいの認識しかない。感謝祭のルーツはイギリス人が最初に新大陸に入植した冬、寒波の到来で飢えに苦しんでいた時に、先住民のワンパノアグ族から、食料やトウモロコシなどの栽培技術の提供を受け、感謝したことに由来する。しかしその恩を忘れヨーロッパ人達は、後日インデアンを迫害することになる。

「当時あのニューヨーク・マンハッタン島の土地の値段がわずか24ドル!」とは驚く。今でもそれは世界一安い買い物であったと記録されている。それにしても1621年の新大陸入植当時、ほとんど荒地であったマンハッタン島にオランダ人が、先住民に払った金額が少なすぎ・・・。今では摩天楼の建ち並ぶ五番街の土地など、24ドルでは1ミリ平方センチも買えない。

このような歴史観から、アメリカンドリームを信じる米国人は開拓者魂が旺盛である。まだ未開拓の仮想空間の土地にも真っ先に乗り込み、誰もいないところに縄を張る。いっぽう多くの日本人はメタバースなど何の関係も御座いません!と無関心でいる。しかし10年前に「スマホ使用のネット社会など興味ない」と断言した熟年世代も、今は殆んどがスマホのヘビーユーザーでアップルなどに毎月金を払う。(不動産投資はメタバースどうぞ。(笑)勝田陶人舎・冨岡伸一)