包丁

器を作ってみませんか

このところ日本食は世界的に人気がある。そのため海外で日本食レストランを開業する外国人も非常に多いという。早朝の通勤時間帯によく会う、近所に住む浅草橋で刃物屋を商う知人に聞いた話だが、ここ数年急に和包丁を求める外国人が、彼の店のも多く来店するようになったという。十年前は和包丁が売れなくなり廃業も考えたと言うが、今はネットのくちコミを海外で見て店を知り、わざわざ直接尋ねてくるそうだ。そして友達にも頼まれたと、一本10万、20万の高い包丁を何本も買っていくらしい。こんなことならもっと若いとき、英語を勉強しとけば良かったと嬉しそうに話していた。

「和食は包丁が命!」切れが良くなければ始まらない。和包丁には根底に日本刀を作る刀鍛冶の高い技術と伝統があり、簡単に外国人が真似して作れるレベルのものではない。切れる包丁で切った刺身は角が鋭角に尖っていて、緊張感があり美しくさえもある。そのためには包丁と共に研ぐ技術も重要だ。研ぎ方一つで切れ味も全く変わるが、これが素人にはなかなか上手くできない。以前家業が日本刺繍の我が家では、反物を切る裁ちバサミは商売道具でよく使っていた。切れなくなると専門家に頼むのだが、当時は研ぎ屋さんという人がいて定期的に巡回してくる。

「ハサミ、包丁、バリカン研ぎー!」の口上と共に研ぎ屋のおじさんが、何本かの砥石の入った木箱を肩からさげ我が家を訪れる。庭にドッカと腰を降ろすと、子供たちが洗面器に水を入れおじさん差し出す。すると箱の上に砥石を置き「キーコ、キーコ」と研ぎ始める。私はおじさんのリズム感のある手つきをじっと見ていたが(何を思ったのかすぐ上の姉が)突然おじさんの顔を覗き込んで、「おじさんの顔って、鬼みたい!」と口走しった。確かに縮れ毛のその赤黒く日焼けした風貌は鬼そっくり!これを聞いたおじさんは苦笑していたが、私は下を向き笑いをこらえるのに必死だった・・・。それを窓越しに見ていた父親が「目配せをし、止めようと動作する」しかしすでに遅かった。そしておじさんが帰ると「あんなこと言うもんじゃない!」と苦笑いしながら諭す父に「だって鬼にそっくりだもん、しょうがないじゃない」と姉も笑ってこたえた。

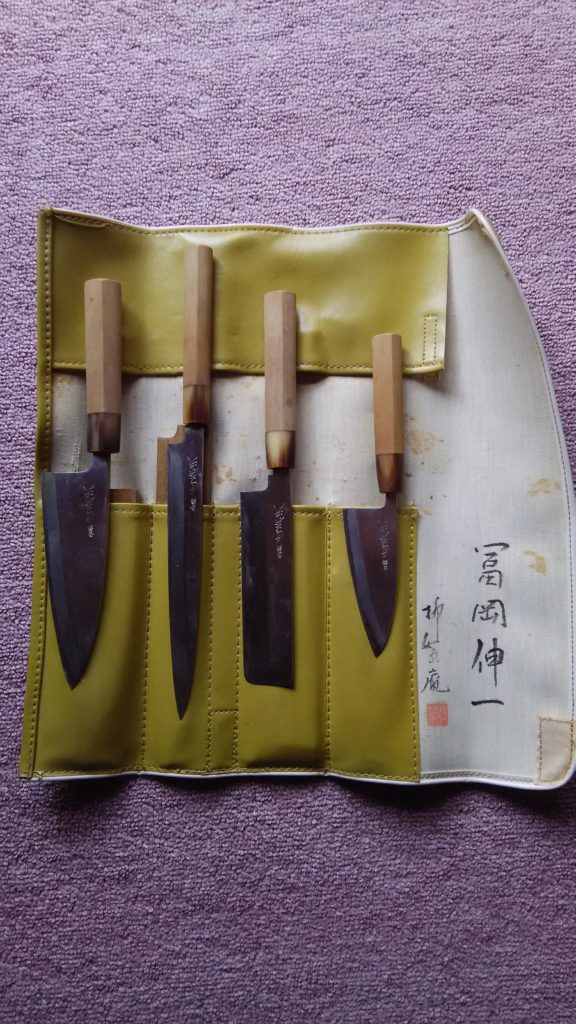

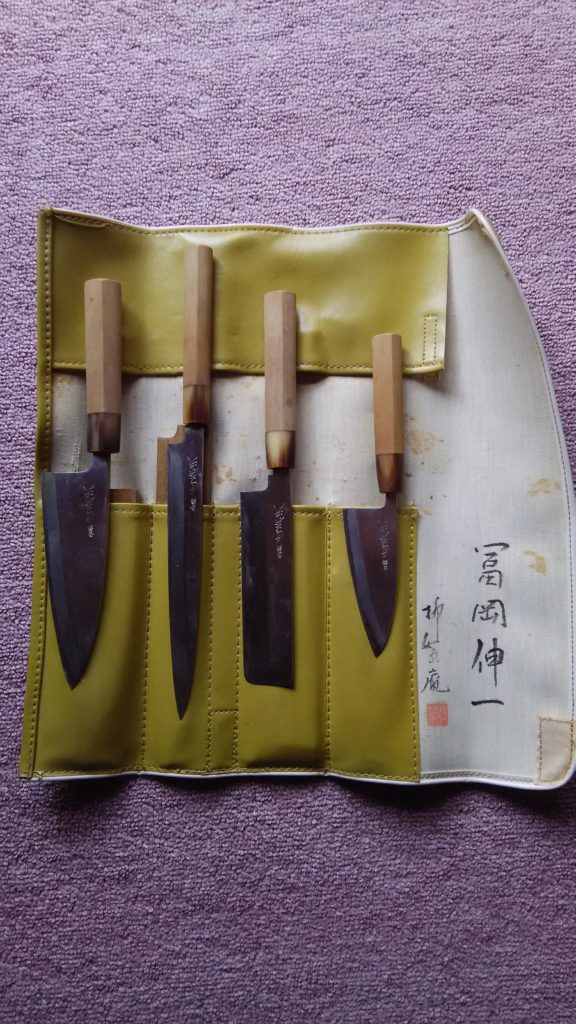

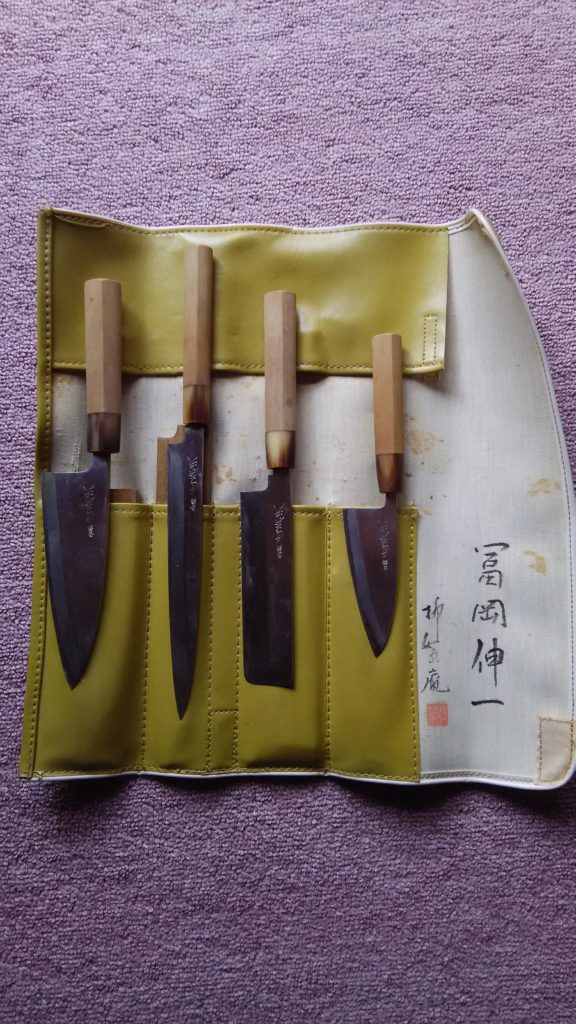

写真は以前懐石料理を習っていた時の包丁セット。こんな包丁を鬼が研いでいたら本当に恐ろしい!(千葉県八千代地勝田台、勝田陶人舎)

朝食に牛乳はよく飲む。冷蔵庫から紙パックの牛乳を取り出しコーンフレークの入った器に注ぐ。私は少し固めのコーンフレークが好きなので、時間をおかず直ぐに食べるようにしている。でも食べているうちには適度に牛乳がしみてきて柔らかくなるが、これはこれで悪くない。牛乳といえば我が家では子供の頃は近所に牧場があり、朝になるとビンを持って牛乳を直接牧場に私が買いに行っていた。一合十円で三十円ほど払いビンに移された牛乳を受け取ると、絞りたての牛乳はまだほんのり温かい。それを自宅の鍋で煮沸すると表面に脂肪の幕ができる。幕を取り除き熱い牛乳をカップに注いで砂糖を加えると、甘くて飲みやすかった。

五十嵐牧場というこの牧場へは近いのでよく遊びに行った。牛を見ていると面白い、いつもよだれを垂らしながら口を動かしている。牛舎から顔を出す牛に草を差し出すと、長い舌で器用に草を巻き取り口に運ぶ。「草なんか食べて旨いのかなあ?」と思いながら眺めていた。でも餌は草のほかにオカラも食べていた。近隣の豆腐屋からオート三輪で集めてくると思われるそのオカラは、コンクリート作りの囲いの中に蓄えられていて、スコップですくっては牛に与えていた。いつも見ていると、それにしても牧場のおじさんは仕事は大変そうだった。牛は頻繁に糞尿を垂れ流すのつねに掃除をしている。そしてその糞尿を牛舎の側溝に流し、外の池に溜めておく。

「えー、勝ちゃん、どうした!」道で会った勝ちゃんは糞まみれですごい臭いだ。いそいで距離を置く私の問いかけに「いや、ひと風呂浴びてきた」と勝ちゃんは笑みを浮かべて平然と言ってのけた。日頃からユーモアのある勝ちゃんは偉い!普通なら泣いて帰るのが関の山だ。トンボとりに夢中になって上ばかり見ていると、草に囲われた肥溜めが分からない。そこで時々近所の子供がここに落ちることがある。隣の家の女子が落ちた時は大変だった。大声で泣いて帰った女子を外で親が裸にし、ホースで大量の水を頭からかけるが、なかなか臭いがとれなかった。当時肥溜めはあちこちにあったので、落ちる子がけっこういた。小学生も高学年になればたいてい「キツネにばかされた」などといってジョークにできるかどうかが男子の余裕であった。

宅地開発が進みそのご牧場もなくなると家が建ち並び、今はその面影はまったくない。「お宅は庭木が良く育つでしょう」などと肥溜めの上に立つ家主におしえてあげたいのだが、気にすると悪いのでやめておく。

(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎)

先日、近くに新しく出来たラーメン屋に入った。豚骨スープのラーメンを頼んだら生卵を一個サービスで付けるという。「へー、生卵がサービスか?」そういえばタマゴの値段は昭和の二十年代の子供の頃とあまり変わらない。当時でもタマゴが一個15円していたが、今でも値段の幅はあるがスーパーで買うと15円位のものもあるという。むかし毎日のように通っていた、近くの駄菓子屋にもタマゴが売っていて、母親にたのまれてよくお使いに行った。おばさんにタマゴ三個と告げると、籾殻の入った木の箱からタマゴを取り出し、新聞紙を切った袋に入れてくれる。壊さないようにそっと持ち帰るのは結構神経を使った。

当時のタマゴは外側の殻に鶏の糞の痕跡などがあったが、今のタマゴは実に綺麗だ!よく洗浄しているのか全く汚れてない。タマゴ殻の色も真っ白か茶色で、色も統一されていて美しい。これって着色されているのか?疑問に思うこともある。昔のタマゴは一個一個微妙に色が違っていたような気がするが気のせいか?鶏も放し飼いなので食べる餌も鶏の個性で微妙に違うのかもしれなかった。オンドリも一緒に飼うのでほとんどが有精卵である。そのためタマゴを割ると時々ヒヨコになりかけのヒナの死体や血の混ざったタマゴもあったりして、急いで取替えに走ったこともある。

近所ではタマゴを食べるために鶏を飼っている家も多かった。隣の家も鶏を飼っていて、うちの庭でタマゴを産むこともある。そうするとその様子を見ていた隣のおばさんが、タマゴを返してくれと垣根越しに申し出る。私はいつもそれを渋々返すが「このタマゴ、我が家の庭で生んだのだから、本当はうちのものでしょう」だって先ほどから我が家の庭でミミズなどをついばんでいた。「卵かえすから、ミミズ返してよ、おばさん」言いたいところだが、「はい」と卵を手に取りおばさんに手渡す。樹木でも隣との所有権は地面以下の根などは我が家の権利で、空中の枝は隣の権利だと言うが、「我が家で産み落とされたタマゴはどちらのものか?」四角い二鶴にきいてみたい!ちなみにタマゴは窪みに産み落とされ地面以下である。

タマゴの色は大きく分けて赤タマゴと白タマゴがあるが、これは卵を産む鶏の品種によるそうで、栄養素的には余り変わらないという。

(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎)

めぐるぐるの日(勝田台を楽しもう!)

新緑を迎える頃、毎年この時期恒例の(めぐるぐるの日)にあわせて工房開放日を企画します。

テーマは去年から書き始めた、勝田陶人舎のブログに掲載した写真の実物を展示します。写真と実物を比較してみてください。

販売コーナーを設け抹茶茶碗を中心に販売もいたします。去年工房をお洒落にリホームしましたので、この機会に是非一度ごらんください。

期日と時間は下記の通りです。

4月20日 10時ー16時

4月21日 10時ー13時

4月22日 10時ー16時

場所や電話番号その他、詳しくは勝田陶人舎ホームページをご覧ください。

写真映像は工房の展示室です。

今の若い人は知らない方も多いと思うが、かつてランチで食べる弁当で日の丸弁当と一般に称される弁当があった。四角いアルマイト製の弁当箱に白いご飯を詰めこみ、その中央に赤い梅干しを一個のせたシンプルな弁当である。日本国旗の日の丸のようなルックスからその名がついた。我々団塊世代が小学生の頃、私が通っていた市川市八幡小学校ではまだ完全給食ではなかった。(完全給食とはパンか御飯の主食に、オカズの野菜や魚、牛乳、デザートなどの付いた今で言う普通の給食)当時の給食は昼食時間に汁物一品が学校から支給されるだけ、例えばけんちん汁、カレー汁、味噌汁、それに今日のテーマの脱脂粉乳である。

そのため児童は毎日自宅からお弁当を持って学校に来るが、このオカズの善し悪しで貧富の差が見えてしまう。我が家の前の傾いたシモタ屋には、同じクラスの徳ちゃんという名の男子が住んでいた。徳ちゃんの家は子供が多く貧しかったので、お弁当にはいつもオカズがない。そこで学校給食の汁物をオカズにするわけだ。けんちん汁やカレー汁の時はオカズになるのでまだ良い。しかし三日に一度のペースで登場する脱脂粉乳の時は、不味いミルクをオカズにご飯を食べる。せめて梅干し一個の「日の丸弁当」であればと思うが、徳ちゃんはいつもニコニコしながら脱脂粉乳をオカズにご飯を食べていた。私なら恥ずかしいから学校に行かないとダダをこねただろうと思う。

実はこの脱脂粉乳は牛乳の脂肪分を抜いたもので、アメリカでは豚の餌だという。戦後しばらくは食糧難で日本の児童の多くは栄養失調状態であった。見かねたユニセフがこれを譲り受け、日本に送り子供たちに給食として飲ませたのだという。「味は非常にまずい!」何でもむさぼる私もこれには閉口した。クラスの女児の中には一口も飲めない子もいる。でも先生に残すなと強要されるとベソをかいた。そこでどうしても脱脂粉乳の時はだけは給食が多く残る。給食室に残ったままの鍋は戻せないので、ここで徳ちゃんの出番がくる。彼は3杯もお代わりする。でもまだ残るので先生が半強制的に「誰かもっと飲め!」という。結局お鉢は私のところにも回ってきて、渋々お代わりすることになる。

当時力仕事の日雇労働者はニコヨンと呼ばれていた。一日の労賃が240円だったのでこの名がついたという。そのニコヨンの弁当が鮭弁当か日の丸弁当であった。(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎)