焼酎

器を作ってみませんか

そろそろサクラの開花も近づき、春を感じる季節になって来た。桜と言えばお花見だ!桜の下に陣取り車座に酒と肴で宴会が始まる。どこにでもある日本の風物詩であるが、最近では以前より花見客の飲み方がおとなしい?あまりバカ騒ぎをしなくなってきているようだ。市川市にはサクラの名所が多い、市内を流れる真間川土手の両側には桜の古木が連なり観光スポットになっている。その他須和田公園や、国府台には江戸川べりに桜の名所里見公園がある。毎年サクラのシーズンになると沢山の花見客で賑わうこの公園は歴史も古く、昔から花見の宴などが多くおこなわれてきた。私が幼児の時に姉達に連れられてこの公園に花見にやって来た時の話で、今でも鮮明に記憶に残っている事がある。

「うちのお父ちゃん、お酒なんか飲まないよね!焼酎、ばっかりだよねー!」この突然の私の言葉を聴いた姉達が、あっけにとられて「あんた、なに言ってるのよ」私の手をグイグイ引いてその場から急いで立ち去ったのだ。私はその意味も分からずにいたが、帰宅すると長女が母にこう告げたのだ。「おかあさん、伸ちゃん恥ずかしくてやになっちゃう!」沢山の人のいる前で「お父ちゃん焼酎、ばっかりだよねーて、大きな声で言うのよ、恥ずかしくてさあ」それを聞いて一同大笑い。私にはなんのことかさっぱり分からずにいたが、良く説明を聞くとお酒も焼酎も同じオサケで、焼酎の方が値段が安く大衆的で、昭和も二十年代の頃は日本酒は高く親父は通常晩酌に焼酎を飲んでいたのだ。

焼酎がお酒だと知らなかった私はサクラの下で車座になって、酔っ払ってバカ騒ぎしている人達を見て非常に嫌悪感を感じていた。(父親は焼酎は飲んでいたが乱れた姿など見たことがなかった)それでお酒を飲むと大人があのように取り乱すのか?お酒を飲むのは人は最悪だ!うちのお父ちゃんは毎晩焼酎で、お酒を飲まずに良かったなあ、との思いがあってこの言葉が出た。また当時の酒は材料が悪いのか、作り方の問題かよく悪酔いした。私も日本酒は苦手で日本酒を煽ると翌朝大変な頭痛に襲われたが、最近では冷酒2合では別にすっきりと起きられる。酒が若いときよりも強くなったとも思えないので、原因はよく分からない。

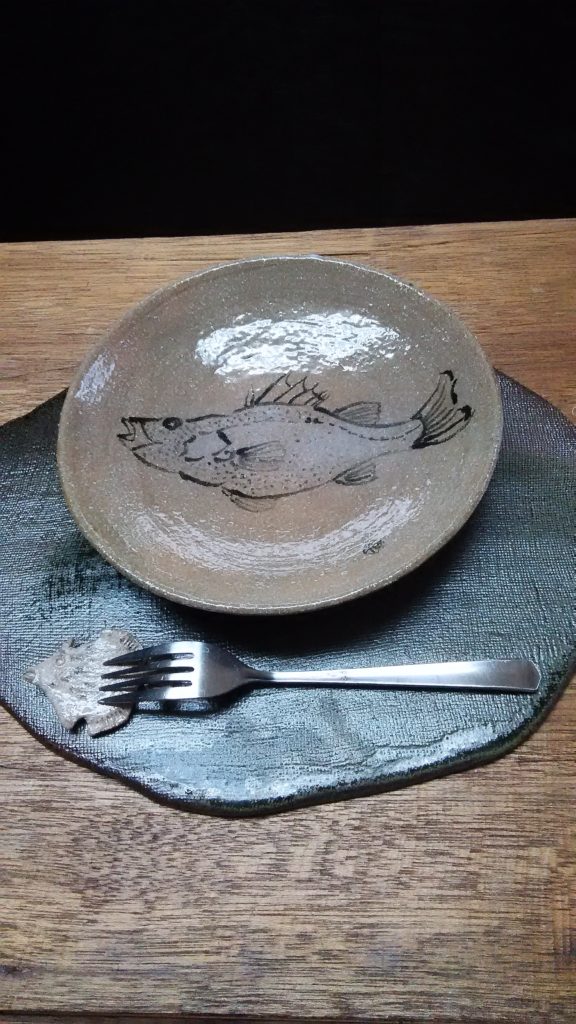

写真はサクラの大皿で16年程前、千葉県展に初入選したものです。(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎)

どこの国でも食事の仕方にはその民族のマナーやルールがある。郷に入っては郷に従えで、とりあえずその民族のしきたりに従うのが、その国の人と上手く付き合うコツである。日本人の箸を使う文化も外国人にとっては難しいが、フォーク一本で食べるイタリア人のスパゲッティの正しい食べ方も非常に難しい。かつてイタリア人から教えてもっらった、正式なスパゲッティの食べ方を復習してみよう。イタリアでレストランに入り、目の前に注文のスパゲッティが運ばれてきたとする。まずフォークを手に持ち横に寝かせて、上の部分から2,3本のスパゲッティを取る。(多くとるとスパゲッティの塊が大きくなり、大口を開けないと口に入らない)

次に親指と人差し指、中指の間で、くるくるフォークを回すと小さめの一口サイズの塊ができる。それを上品にサラットくちに運ぶ。スパゲッティはいつも完全に巻きとり、途中で絶対に噛み落とさない。これを何度も繰り返す。最後に噛み切ったスパゲッティの破片が、皿に一本でも残ったら失格だ。それにイタリア人はスパゲッティを食べる時にはスプーンは使わない。スプーンを使って食べるものと思っている日本人は多いが、イタリアではスパゲッティを食べる時にスプーンは出てこない。もしスプーンが出てきたら、あなたが外国人で上手く食べられないだろうと思い、気をきかせたのだ!あとフォークを立て皿に押し付けてカチャカチャ音を出し巻くのも禁止だ。うるさいし、せっかくの良いお皿の表面が傷つくそうだ。

むかしイタリアのスパゲッティが日本に直接輸入される前、日本にはオーマイ・スパゲッティーしかなかった。これはアルデンテどころか茹でると直ぐに柔らかくなった。半世紀前のスナックの出来始めの頃、ここで流行った料理がスパゲッティーナポリタンである。茹で上げたスパゲッティーをフライパンにとりピーマンとベーコンと共に油で炒めケッチャップをたっぷり加えて混ぜるだけだ。でもこのナポリタン麺が柔らかく食べやすいので結構私は好んで食べていた。先日パン屋でこのナポリタンをパンに挟んであるのを発見!無国籍料理もここまでくればたいしたもんである。

写真は自作のお皿、鱈子のスパゲッティでもいかがですか?(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎)

この時期、工房のある勝田台の住宅地を歩いていると、庭から歩道に枝を伸ばした夏みかんの木に、実が鈴なりになっているのを見かける。今が収穫時期と見られるのに実を採る様子もない。毎年こうして収穫されずに道路に落ちたりして腐っていく。我々が子供の頃、夏みかんは八百屋で売っていてよく食べた。非常に酸っぱいので皮と袋をのぞき、器に入れて沢山のお砂糖と混ぜると、酸っぱさも緩和され結構うまい。しかし食べた後に歯が浮くので困ることもある。その後、夏みかんを多少改良した甘夏みかんが出てきて一時期人気があったが、それでも酸っぱいので最近は売っているのをあまり見かけない。

今の人の味覚ではどうやら夏みかんは食用ではないらしい?観賞用で寂しい冬の庭の彩りに重宝されているくらいだ。食べる人もいないので売り物にもならず、人にあげても迷惑がられるだけのようである。私は夏みかんが不人気になった一因は、グレープフルーツの登場ではないのかと思う。色も大きさも似ているが、甘さと果汁の多さは夏みかんの比ではなく旨さが全く違う。半分に切ってブランデーなどをたらし、スプーンで食べるのも上品で良い。戦後しばらくは日本は外貨が足りなく、バナナなどの輸入果物はとても高かった。グレープフルーツを最初に食べたのは中学時代で、三越の果物売り場に並び始めた頃からだ。当時グレープフルーツは輸入され始めたばかりで珍しく、一個が800円位で非常に高価だった。

その後グレープフルーツが安くなると大人気になり、同じような外見の夏みかんが敬遠されるようになる。その代わりにグレープフルーツは頻繁に食べたが、あれだけ喜んで食べていたグレープフルーツも最近、食べる頻度が減ってきた。私もこの一年グレープフルーツを食べた記憶もないくらいだ。また新しい柑橘類もどんどん登場してきている。しかし柑橘類は実をつけるまでに時間がかかる。イチゴのように一年で品種を簡単に変えられない、実をつけるまで十年以上もかかると、ポンカンが人気でも実がなった頃に不人気では最悪だ!食の好みは時代と共にどんどん変わる。十年先など分からないので栽培農家も大変だ!

「桃、栗三年、柿八年、柚子(ゆず)のバカヤロ!十一年」むかし農家の子供にきいた言葉だ。写真はいぜん買った黒の楽茶碗、表面のボコボコを柚子肌と言います。拡大してみてください。(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎)

納豆は健康食品で体に良いというので、我が家でも子供の頃から朝食に食べることが多かった。「なっと、なっとー、納豆」の掛け声と共に毎朝納豆売りが街に売りにくる。その声につられ小銭を持って私が外に飛び出し納豆を買う。母親は朝食の支度で忙しいので、この程度の買い物は子供の役目だった。「納豆2つ!」と呼び止めるとお兄さんは自転車を止め、荷台に乗せられた木箱から納豆を取り出す。とうじ納豆はまだ紙のように木を薄く削った、キョウギに包まれていて三角の形をしていた。その隙間から黄色い洋辛子を塗って手渡される。値段は一個15円だったか正確には忘れた。納豆の売り子は貧しい家計支える少年が多く、学生服を着ている子もいた。

納豆は近年鮨屋でも使われるようになり、納豆巻きは、かっぱ巻きと共に、コンビニや回転寿司の定番メニューになっている。私が子供の頃にはなかった、納豆の手巻き寿司を初めて食べたのは、浅草の今戸にある「金太楼」という名の鮨屋である。当時この店はカウンターに座りお好みで寿司を食べても、比較的明朗会計で人気があった。その後あちこちに出店し寿司の大衆化のさきがけとなったが、あとから登場の回転寿司に市場を奪われていく。納豆巻きなどの手巻き寿司を初めて考案したのは、多分この金太楼ではないかと私は思っている。この店は当時としては画期的な新しい寿司があった。それまで巻き寿司は、マキスで硬く巻いていて包丁で切る。あんな手巻き寿司はそれまで見たこともなかった。

「ちょっと、ネギトロ巻いてくれる」それから数年後に行きつけの神戸の「白浜」という江戸前寿司屋で言ってみた。「なんですかそれ、また冗談?」と笑みを浮かべて店主が答える。神戸の江戸前寿司屋なので江戸前の本場浅草からくる私には一目置いていた。「ネギトロ巻きはいま東京で流行り始めているんだよ」と作り方を教える(金太楼ではマグロの骨や皮にこびりついた肉を、もったいないのでスプーンでこそげ取り、サービスで安く提供しいた)それではと店主は頼んでもいないのに、わざわざオオトロを細かく叩いて作り差し出した。「え、冗談でしょう」と今度は私が思ったが後の祭り!旨かったがえらく高いネギトロ巻きを食べさせられた記憶がある。

その後、手巻き寿司のネギトロや納豆巻きは爆発的に全国に広まって、大衆寿司の不動の地位を固める。

(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎)

「待って、待って・・・!」と走り始めた列車に向かって、女性が手を振りながら必死な形相でホームを走って追いかけてくる。客室の通路に立ち外を見た瞬間「嘘だろう、まさか!」。「大変だー彼女ホームに下りたのかよ」一同騒然となり「どうしよう、彼女初めてだろう」。「そうだよ」だからあれほど列車に一度乗ったらホームに絶対に降りるな!と言ったのに「しょうがないなあ」。「やっちまったか!」次の列車でなんとかフィレンッエまで追いかけて来るだろう?ミラノ駅はどんどんと遠くなりあきらめて席に着いた。しかし彼女の形相を目撃した私は、事の重大さを考えつつもおかしくて笑い転げそうな自分を感じていた。

イタリアでは日本と違って、列車出発のアナウンスや合図などは全く無い。笛一つ吹かないのだ。いきなり「ガッタン!」と走り出す。時間も正確でないので時計など確認してもだめ、五分十分の遅れはあたりまえ。出発の合図がないので列車に乗ったら、買い物など思いついても絶対にホームに降りないのが、暗黙のルールなのだ。旅なれた人はみな承知だが、初めての人は日本の感覚でいる。そのため一緒に行動するグループの人には事前に知らせておくが魔が差したのだろう。彼女はホームに降りてしまった。今のようにスマホでの通信手段もない頃で連絡の取りようが無かった。

列車が次の目的地フィレンッエに着くと、同行者には先にホテルに向かってもらい、私一人残って駅で待つことにした。そして二時間後に無事に次の特急で彼女が到着し事なきをえた。「どうやって来たの?」の問いかけに、この一部始終を見ていた駅員が、言葉が話せない彼女を次の列車に案内してくれたそうで、助かったと言っていた。「どうして降りっちゃたのよ」と聞くと、彼女の弁明が面白いかった「旅の思い出にと思い、先頭車両の写真を撮りに出た。ホームの端まで行ってカメラを構えファインダーを覗き込む。ピントを合わせたが、なかなかピントが合わない。あれおかしいなあ、目の錯覚か?と思った瞬間。全身の血の気が引いたとか、列車が遠ざかっていく!走って追いかけたが間に合わなかった」

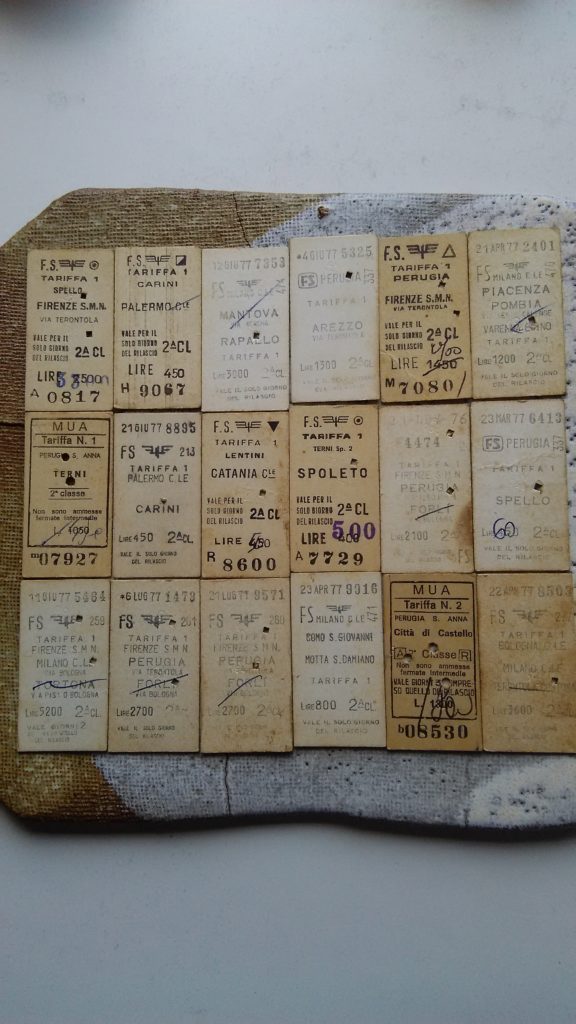

写真は列車の切符。イタリアの列車の駅には改札が無く、精算は車両内で車掌が行なう。切符は回収しないので集めておいたものです。(千葉県八千代市勝田台、勝田陶人舎)